Archives de SYNERGIES EUROPÉENNES - CRITICON (Munich) - ORIENTATIONS (Bruxelles) - Février 1990

L'héritage de Sparte:

Hommage à la Prusse de la Grèce antique

par Gerd-Klaus KALTENBRUNNER,

Si la Prusse-Brandebourg fut le "pôle nord" et l'Autriche le "pôle sud" de l'histoire allemande mo-derne, la politique et la civilisation hellé-niques furent marquées pendant des siècles par l'opposition entre Athènes et Sparte. L'Autriche et la Prusse ne furent pas seulement des constructions étatiques: elles ont également in-carné une manière d'être, un état d'esprit, un style, une éthique. Il en est de même pour Athènes et Sparte. Ce dualisme resta d'ailleurs bien vivace longtemps après que les deux cités-Etats grecques eurent perdu leur puissance et même leur indépendance. A l'instar de l'ancien Empire allemand, qui comprenait une multitude d'Etats dont certains étaient de taille mi-cro-sco-pique, la Grèce antique ne formait pas une unité politique; c'était une mosaïque de villes et de confédé-rations, toutes jalouses de leur indépen-dance. Cer-taines de ces poleis jouèrent, en leur temps, un rôle éminent, politiquement ou cultu-rellement. Citons par exemple les villes grecques d'Asie mineure, Ephèse, Milet et Smyrne, les colonies grecques de la Mer Noire, de Sicile ou d'Italie du Sud. Sur le continent hellénique, ce furent Corinthe et Thèbes, Argos et Némée, Eleusis et Delphes, sans oublier les nombreuses villes-Etats de la Mer Egée: la Crète, Chypre, Rhodes, Samos, Lesbos, Delos, Chios, etc...

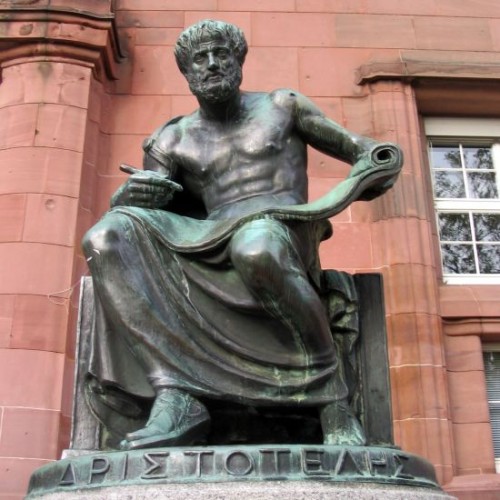

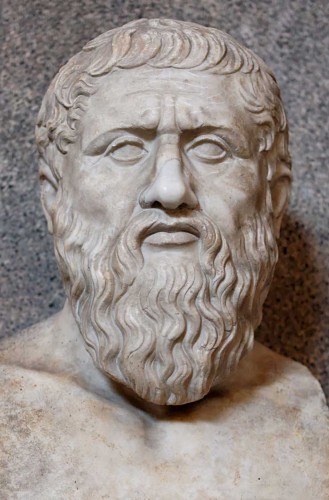

Chacun de ces noms renvoie à une facette de l'"hel-lénité", incarne un aspect unique, irré-ductible, de la culture grecque. Pourtant, seules Athènes et Sparte ont acquis une dimension historique mondiale. C'est qu'elles furent, avant tout, des "idées" au sens plato-nicien, c'est-à-dire susceptibles, selon les circons-tances, de se réactualiser, de se réincarner sans cesse. Elles ne furent pas des concepts abstraits mais des modèles vivants d'existence historique pouvant à tout moment orienter l'histoire réelle. La Guerre du Pélo-ponnèse, cette "guerre mondiale grec-que" selon la formule magistrale de Thucydide, constitue l'épiphanie de cette opposition, où se résorbe l'insurmontable dualité Sparte-Athènes. Pour Platon mais aussi pour Rousseau et, plus récemment, pour Maurice Barrès, Sparte était l'archétype de l'"Etat vrai". Or, cet arché-type sert depuis longtemps de repoussoir à une politologie qui s'est dégradée en "science de la démocra-tie" au service de l'"esprit du temps".

Sparte ou Spartacus?

On peut, bien entendu, être spartakiste, puisque ce terme ne renvoie pas à un groupe d'extrême-droite mais à un mouvement communiste (le communisme passant déjà pour une forme de démocratie). Etre spartakiste, cela n'a plus rien de dégradant. Le sparta-kisme, c'est de gauche, donc c'est bien. Le mot n'évoque-t-il pas l'es-clave Spartacus, originaire, non de Sparte, mais de Thrace, qui avait organisé la révolte contre ses maîtres romains? Sparte, en revanche, voilà le diable. La "spartitude", c'est synonyme de ru-desse, de dureté, de vexations inutiles... Mais que valent les beaux discours sur la "démo-cratie" quand survient l'Ernstfall: le cas d'ur-gen-ce, la situation périlleuse, exception-nelle? L'ins-tant où la question n'est plus de savoir si l'on va se permettre un peu plus ou un peu moins de confort "démocratique"? Où le défi existen-tiel se résume en deux mots: se battre ou dispa-raî-tre...

Combien pèsent, sur le plateau de la balance, les so-phismes libéraux-démocratiques le jour où les armées ennemies franchissent la frontière, saluées par des cin-quièmes colonnes qui déroulent joyeusement le drapeau de l'étranger et s'ali-gnent pour la collabora-tion? A ce moment-là, la seule alternative n'est-elle pas: Aut Spartiates aut Spartacus (Etre Spartiate ou Spartakiste)?

Aujourd'hui, au nom de Sparte, qui se souvient du mythe d'Hélène, la plus belle femme du mon-de? Qui se souvient que Castor et Pollux, le cou-ple inséparable des deux frères héros qui recevra plus tard une patrie céleste en devenant la constellation zodiacale des Gé-meaux, étaient d'o-ri-gine spartiate et furent honorés à Sparte? On a oublié que Cythère, île fortunée dédiée à Aphro-dite, faisait partie du territoire de Sparte. Révolu est le temps où les écoliers découvraient, le coeur bat-tant, les légendes de l'Antiquité classi-que et s'enthousiasmaient de ce que Sparte, pour-tant située au centre de la plaine de l'Eurotas, ait renoncé, jusqu'à la période hellénistique, à se construire des remparts. Si les Spartiates n'ont pas voulu ériger des fortifica-tions artificielles et des forteresses, c'est parce qu'à Sparte, les hommes, c'était l'Etat. Ces hoplites, qui misaient sur la force de leurs poings et de leurs armes, savaient que chacun était une pierre d'un rempart vi-vant: l'esprit de défense de la Polis. Qui se rappelle en-fin ce que rapportaient Aris-tote, Plutarque et d'autres écrivains antiques: nulle part ailleurs, dans aucun autre Etat grec, la femme n'avait autant de droits civils et publics que dans cette cité dorienne qui exaltait comme nulle autre la fraternité virile?

La Gérousie

On oublie souvent, semble-t-il, que Sparte fut le pre-mier Etat au monde à posséder une sorte de tribunal constitutionnel. Il s'agit des cinq épho-res ou "gardiens des lois" qui pouvaient même traduire les rois (il y en avait toujours deux à la tête de la polis) devant leur ju-ridiction. Il faut rappeler que Sparte, justement parce que sa constitution était "spartiate", a toujours su étouf-fer dans l'oeuf l'émergence de tyrans populaires, ce qui ne fut pas le cas des autres cités-Etats grecques. Soucieux de donner une expression politique à la sa-gacité, à l'expérience et à la sa-gesse des Anciens, les Spartiates créèrent la Gé-rousie: aucune affaire impor-tante de l'Etat ne pouvait être tranchée sans l'assentiment préala-ble de ce Conseil des Anciens qui, avec les deux rois représentant le couple de Gémeaux mythologi-ques, Castor et Pollux, comprenait trente mem-bres au total. Pour siéger à la Gérousie, il fallait avoir au moins soixante ans. L'appartenance à ce corps, incarnation politique du principe de sénio-rité, était définitive: seule la mort pouvait y met-tre fin. Il ne fait guère de doute que la stabilité politique de Sparte, pendant des siècles, était due en partie à cette institu-tion, capable de dé-jouer à temps tous les projets préci-pités, les ini-tiatives inconsidérées ou les idées non mû-ries.

Mais ni la belle Hélène ni les dioscures siégeant au firmament étoilé ni la sagesse du Conseil des Anciens n'ont aujourd'hui droit de cité lorsqu'il est question de Sparte. Même le poète Tyrtée, qui vivait au VIIième siècle avant notre ère et dont les éloges de Sparte sont nombreux, paraît oublié. Et pourtant, Tyrtée était Athénien de naissance. On dit qu'il boitait et avait été maître d'école. Ce n'est que plus tard qu'il devint pa-né-gyriste de Lacédémone et citoyen spartiate. Plus de deux mille ans après, le Souabe Hegel allait bien à Berlin où il devint... philosophe de l'Etat prussien! C'est dans la guerre, disait Hegel, que se manifeste la cohésion de chacun avec l'ensemble. Et il ajoutait que la guerre était l'esprit et la forme où se focalisait l'essentiel de la sub-stance éthique d'un peuple ou d'une nation.

Quant à Tyrtée, j'hésite à le citer car, s'il vivait de nos jours, ses éloges de l'héroïsme spartiate lui vaudraient certainement d'être marqué du signe infamant d'"extrémiste de droite". Une de ses élégies, consa-crée aux héros de la deuxième guerre médique, paraî-trait presque obscène à des oreilles pacifistes, à l'instar du fameux vers d'Ho-race selon lequel "il est doux et honorable de mourir pour la patrie" (Carmina III, 2, 13), ou encore de Hölderlin dont on s'obstine —sans suc-cès— à faire un Jacobin en puissance:

"Sois grande, ô ma patrie,

Et ne compte point les morts;

pour toi, ma bien-aimée

Aucun mort ne sera de trop!".

Le Romain Horace et l'Allemand Hölderlin sont en fait des fils posthumes de Tyrtée, Spartiate d'adoption, qui, dès le VIIième siècle avant no-tre ère, proclamait son mépris pour l'homme, fût-il par ailleurs de qualité ou de haut rang, qui ne fît pas ses preuves sur un champ de bataille. Voici les premiers vers d'une élégie à laquelle se réfère explicitement Platon dans son dia-logue Des Lois (629, a-e):

"Je ne ferais nulle mention ni ne tiendrais compte d'un homme,

Quand il serait couronné à la course ou à la lutte,

Aurait la taille et la force d'un cyclope,

serait aussi rapide que le vent de Thrace,

Serait plus beau que Tithonos

Et plus riche que, jadis, Midas et Kinyras;

quand il serait de sang plus noble que Pélops, fils de Tantale,

et aurait la magie du verbe d'Adraste,

et serait grand en toutes choses,

s'il n'est pas grand dans la tourmente du combat!

Car il ne sera pas brave à la guerre

Celui qui ne supporte pas de regarder la tuerie sanglante

Et n'attaque pas l'adversaire

en l'affrontant de près.

C'est la vraie vertu, le plus beau et le meilleur des prix

Que le jeune sang puisse un jour conquérir (1)".

L'Etat guerrier

Les vers de Tyrtée, Spartiate d'adoption, nous rap-pel-lent sans équivoque possible que Sparte fut un Etat guerrier au sens le plus vrai du terme. Un Etat enca-serné, a-t-on pu dire, un Etat pratiquant l'élitisme eu-géniste et dont certains as-pects évoquent le commu-nisme de guerre. Le mo-dèle de la politeia selon Pla-ton, aristocrate athénien mais spartanophile. Une synthèse appa-remment perverse entre prussianisme et so-cia-lisme. Et le cauchemar de tous les libéraux, de Wil-helm von Humboldt à Karl Popper et à Hen-ri Marrou.

Il ne faut pas s'illusionner: toutes ces descrip-tions, même exagérées dans les détails, même caricaturales (et caricaturées pour les besoins de la polémique) ont un fond de vérité. Athènes exceptée, aucun autre Etat antique ne nous est mieux connu que celui des Spar-tiates qui se nom-maient eux-mêmes Lacédémoniens (le Spartiate était l'homme libre, citoyen à part entière). Les anecdotes les plus effarantes reposent sur de so-lides témoignages. Il est hors de doute que Spar-te, même et surtout à une époque avancée de l'his-toire an-tique, était, comparée à Athènes, un Etat extrême-ment archaïque, rude et xénophobe. Et il est indéniable que jusqu'à la fin, cet Etat a veillé jalousement et or-gueilleusement à préser-ver cette différence-là. Inutile de broder sur l'orgueil ostentatoire, sur la morgue du Spartiate, fût-il citoyen ordinaire. Chaque Spartiate était moi-tié roi moitié brigand. Les textes authen-ti-ques de Tyrtée lui-même sont là pour infirmer toute tentative de banalisation. Tyrtée nous mon-tre sans conteste un Etat où le guerrier l'empor-tait sur le bel esprit et le marchand. Toute la cul-ture était axée sur la chose mi-litaire et l'idéal était le sous-officier d'active. Quand une mère avait perdu son fils à la bataille, elle refusait la-co-niquement (c'est le cas de le dire) toutes con-do--léances: "Je n'ignorais pas qu'il était mortel", et ce que proclame solennellement le choeur de la pièce de Schiller Die Braut von Messina: "La vie n'est pas le bien suprême" (acte 4, scène 10), était, à Sparte, le b.a.-ba de la formation po-li-tique de n'importe quelle recrue. L'épigramme du lyrique Simonidès dédié aux Spartiates tom-bés aux Thermopyles exprime lapidai-rement ce que l'on attendait du soldat:

"Passant, va dire à Sparte

Que tu nous as trouvés, gisants

Conformément à ses lois".

Vouloir minimiser a posteriori la sévérité spar-tiate est une entreprise vouée à l'échec. La civi-lisation lacédé-monienne n'était guère littéraire mais très athlétique. A Sparte, la poésie fut un produit d'importation, comme en témoigne l'exem-ple des trois grands poètes, Tyrtée, Ter-pandros et Thaletas: le premier venait d'Athènes, le second d'Antissa (Ile de Lesbos), le troisième de Crète. Sparte les fit venir comme poètes offi-ciels, un peu comme la Prusse prendra à son service les Souabes Hegel et Schelling, le Baron de Stein, origi-naire de Nassau, le Hessois Sa-vigny et le Saxon Ranke. La cuisine était aus-tère, c'était le cauchemar des gosiers corinthiens, crétois ou sybarites. Les dis-tributions collectives de "soupe au sang" étaient considérées, hors de Sparte, comme un vomitif.

Un système d'éducation terrible

A sept ans révolus, les enfants appartenaient à l'Etat qui prenait en charge leur éducation. Les garçons, no-tamment, devaient gravir, échelon par échelon, les étapes de la hiérarchie dans les formations de la jeu-nesse d'Etat. La musique et la poésie étaient considé-rées comme des acces-soires de la pédagogie d'Etat. L'autonomie du sens et du goût esthétiques n'était guère prisée: la danse réduite à un exercice gymnique, la poé-sie au rôle d'auxiliaire de l'éducation politique et la musique à un instrument de drill et de dres-sage. Outre le chant choral, musique militaire et chansons de marche au son de la flûte (qui jouait dans l'Antiquité, on le sait, le rôle de nos tam-bours et trompettes): tel était le parnasse spar-tiate.

La vertu suprême était le patriotisme poussé jus-qu'au sacrifice et la subordination des intérêts in-dividuels au salut de l'Etat. Obéissance, endurcis-se-ment des corps et des âmes, frugalité et dis-cipline faisaient partie des règles de vie les plus na-turelles. La discipline, surtout, imprégnait et mo-delait toutes choses: celle des enfants et des adul-tes, discipline à l'école, discipline à table, discipline du corps et de l'esprit, de la concep-tion à la tombe: c'était l'art de gouverner à la spartiate. Est-il besoin de souligner que dans cet-te polis dorienne, la pédérastie, amours "inver-ses d'homme à homme", comme disait Hans Blü-her, était omniprésente? Force est de la considé-rer comme une devotio lacedaemonia, spéci-fique d'un Etat organisé en Männerbund (con-frérie virile). Dans ce domaine comme dans d'au-tres, n'enjolivons rien.

Le Taygète

Même observation à propos d'une loi que Plu-tarque fait remonter à Lycurgue, le législateur semi-légendaire de Lacédémone: à sa naissance, l'enfant est examiné par les Anciens du clan. S'il est jugé sain, bien fait et vigoureux, il est dé-claré digne d'être éduqué. Si en re-vanche, le Con-seil des Anciens le trouve malingre et mal constitué, l'enfant est "exposé" au fond d'un précipice rocailleux du Taygète. Car "ils pensaient que pour un être incapable, dès le début de sa vie, de se développer et de devenir sain et fort, il vaut mieux ne pas vivre du tout car il ne sera utile ni à lui-même ni à l'Etat" (Lycurgue, 16).

De l'eugénisme spartiate à l'avortement libéral

Cette loi est à mes yeux la seule dans la constitution de Sparte qui devrait trouver grâce auprès des tenants ac-tuels de l'ordre libéral-dé-mo-cratique, quoique pour des raisons opposées: les Lacédémoniens formés à l'école de Lycurgue avaient une pensée eugéniste alors que nos parasites obéissent à des motivations essentielle-ment individualistes et hédonistes: ce n'est pas pour "améliorer la race", c'est pour augmenter leurs chances d'"épanouissement personnel" qu'ils souscri-vent à l'adage selon lequel "être né ne confère aucun droit à la vie": de nos jours, le "citoyen adulte" ne se laisse nullement prescrire si l'enfant venu au monde doit vivre ou non. Le Conseil des Anciens, institution "réactionnaire", a été remplacé, en ce qui concerne le sort du nouveau-né ou du foetus, par l'auto-détermi-na-tion du "conseil parental" et, si ur-gence il y a, par le droit de la mère dans le sein de laquelle se développe, tel un abcès, le fruit de ses en-trailles. La possibilité, admise par la société, de prati-quer, comme à Sparte, l'"exposition" de l'enfant (à ce détail près que l'opération est chronologiquement avancée au stade du foetus) contraste favorablement avec les méthodes "barbares" de Sparte où la mort n'était même pas intra-utérine. L'avancement progres-sif du meurtre silencieux à une période comprise entre le premier et le si-xième mois de la grossesse, et son remplace-ment, au niveau du vocabulaire, par un doux eu-phémisme, l'"interruption de grossesse" (IVG), sont considérés comme des acquis d'une civili-sation qui paraît avoir définitivement surmonté Sparte. C'est ainsi qu'en Allemagne par exem-ple, on considère comme un "progrès" le meurtre d'enfants par le Ge-bärstreik ou "grève des ventres" bien que cette grève-là fasse cha-que année mille fois plus de victimes en-fantines que n'en fit, en sept siècles d'histoire spartiate, l'exposition rituelle sur le Taygète...

La liberté de la femme

La sympathie du démocrate sincère est toujours allée à Athènes, jamais à Sparte. L'homme de par-ti, l'honnête homme respectueux de l'ordre libéral-démocratique, se voudrait Périclès, au moins en miniature. Personne, en revanche, ne souhaite passer pour un héritier ou un disciple de Lycurgue! Athènes est synonyme, on le sait, de Lumière, de Culture, de Démocratie et Périclès est la superstar de ces divinités éthérées. Par contre, la Sparte de Lycurgue passe pour avoir été pire que la Prusse frédéricienne, pres-que une préfiguration an-tique de l'Etat national-so-cialiste!

"Louons ce qui nous affaiblit et nous désarme! Mé-fions-nous de ceux qui nous parlent d'union, de force, de grandeur, de discipline, de cohésion! Ou nous ris-querions de glisser vers le fascisme —et Hitler de re-venir!". C'est à peu près le discours que tient, la main sur le coeur, l'Occident démocratiste et bien-pensant. L'objur-gation, tantôt articulée du bout des lèvres tantôt hurlée, se gonfle démesurément dans le bour-don-ne-ment des médias. Il existe donc bien ce que j'ap-pe-lerais une réaction émotionnelle antispar-tia-te. Elle nour-rit la lutte contre tout ce qui, de près ou de loin, pourrait évoquer l'ascèse, l'hé-roïsme ou la disci-pline. Se recommander de Spar-te, admirer Sparte comme paradigme d'éta-tici-té sévère, certes, mais puis-sante et capable, voilà qui, aujourd'hui, choque. Comme pou-vait choquer, voici cinq siècles, le fait de nier la tri-nité divine ou l'incarnation du Christ.

Et pourtant, sur les traces de Plutarque et de Platon, j'ai rassemblé ici quelques bons points en faveur de Sparte. Il faut tout d'abord signaler que dans cette Sparte au "conservatisme" rigide, les femmes pou-vaient faire tout ce qui leur était strictement interdit à Athènes-la-libérale. A La-cé-dé-mone, les femmes étaient beaucoup plus libres que les hommes. Non seulement en amour mais en affaires. Elles jouissaient de droits in-connus partout ailleurs. Au IIIième siècle, par exem-ple, les femmes spartiates possédaient plus de richesses (y compris des biens fonciers éten-dus) que leurs maris, leurs frères ou leurs amants (Plutarque, Agis, 5, 23, 29). Aristote, déjà, reprochait à Ly-curgue de n'avoir pas extir-pé le "dérèglement et le matriarcat" des femmes spartiates (Politique, 2, 1270a, 6). A l'étranger habitué à un strict et exclusif patriarcat, la ville de Sparte offrait presque le spectacle d'un Etat "exotique", dominé par les femmes (Plu-tarque, Numa, 25,3): "Les femmes spartiates ont sans doute été assez irrévérencieuses et se sont sans doute comportées de façon extrêmement virile, surtout à l'égard de leurs maris puisqu'à la maison, elles déte-naient un pouvoir sans partage et qu'à l'extérieur elles intervenaient en toute liberté dans les affaires d'Etat les plus impor-tantes". Et pourtant, elles n'avaient rien de spa-dassins hirsutes et grivois: leur charme un peu abrupt était proverbial dans toute l'Hellade. Leur li-berté semblait excessive même aux Athéniens les plus "progressistes" et les plus "éclairés".

La rigueur d'un Etat guerrier résolument viril était adoucie par la grâce souriante, la malice, l'élégance spontanée de ses jeunes femmes qui, contrairement à leurs soeurs d'Athènes, avaient accès aux exercices sportifs et gymniques. Com-me les hommes, les fem-mes lacédémo-nien-nes étaient célèbres pour leur sens de la répartie et leur laconisme (le mot, d'ailleurs, nous est resté: Sparte est située au centre de la Laco-nie). Plu-sieurs anecdotes témoignent de cette vivacité de l'esprit, de cette concision propres aux Spartia-tes. Comme une étrangère disait à Gorgo, épou-se de Léo-nidas, roi de Sparte: "Vous autres La-cédémoniennes êtes bien les seules à pouvoir dominer vos maris", Gorgo répliqua avec su-perbe: "Après tout, c'est nous, et nous seules, qui les mettons au monde!" (Plutarque, Lycur-gue, 14, conclusion).

Sans Sparte, pas d'Athènes

Mais concluons. Nous venons d'inscrire le nom de Léonidas. Nous avions, au début de ce texte, cité Si-mo-nidès célébrant les Lacédémoniens morts aux Ther-mopyles face à la supériorité numérique des Perses: "Voyageur, va dire à Spar-te...". Disons-le la-conique-ment: si l'on con-si-dère la civilisation grecque comme le fon-dement permanent de la culture euro-péenne, on ne peut ignorer Sparte. Toute la culture de la Grèce classique, que l'on identifie volontiers à Athènes, n'aurait jamais pu s'épanouir si un peuple de guerriers, comparativement prosaïque, discipliné, en odeur de quasi barbarie, n'avait pas combattu jusqu'à la mort, pour sauver l'Hel-lade, aux Thermopyles, à Sa-la-mine et à Platée. Les victoires militaires, qui ne fu-rent possibles que grâce à la présence spartiate, ont alors conquis, préservé et élargi cet espace où purent s'épanouir librement le théâtre grec, la philo-so-phie grecque, la science grecque et même la démocratie grec-que. C'est ce qu'il faut se garder d'oublier.

Regardons Sparte, presque étrangère dans sa rudesse. Cette société a pu pervertir jusqu'à la caricature des traits qui ont existé, à un degré moindre, dans toute polis grecque. Mais surtout, Sparte, qui incarnait au plus haut point toutes les potentialités de la polis, nous rappelle brutale-ment combien toute l'Antiquité clas-si-que nous apparaîtrait étrangère si nous cessions d'y pro-jeter notre propre humanisme. Sparte nous fait éga-lement saisir le sens du mot "politeia" à l'état chi-miquement pur: l'Etat, "le plus froid de tous les mons-tres froids", comme l'affirme le Zarathoustra de Nietzsche. On peut ne pas aimer Sparte. Mais qui-con-que se sent une attirance pour l'héritage grec doit se souvenir que toutes ces merveilles, toute cette splen-deur, tout ce qui, en nous, "parle" et nous en-thou-siasme (au sens étymologique du terme), que tout cela n'a pu s'épanouir et se déployer que dans un monde soustrait à la menace du despotisme oriental par le sacrifice suprême de quelques dizaines de milliers d'hommes.

Mais Sparte nous remet aussi en mémoire les fonde-ments de la culture européenne sur les-quels on fait si volontiers l'impasse aujourd'hui: l'espace où cette cul-tu-re a pu éclore n'était certes pas défendu par des déserteurs ou des objecteurs de conscience! Il était dé-fendu par des soldats résolus face à la supériorité nu-mérique écrasante de l'adversaire. Les meilleurs guer-riers, la plus belle discipline militaire, étaient à Lacé-démone. Après la victoire sur les Perses, aucun équi-libre harmonieux ne put s'établir entre les deux types de société grecque qu'incarnaient respective-ment Spar--te et Athènes. Peut-être fut-ce là la grande tragédie de la Grèce antique. Culturellement, Sparte fut une im-passe. Mais Athènes elle-même, la "voie" athénienne, nous le pres-sentons aujourd'hui, pouvait-elle se poursuivre en ligne droite jusqu'à nous?

Peut-être, après tout, la culture n'est-elle qu'un inter-mède, un gaspillage stérile d'énergie sur l'arrière-plan des espaces cosmiques infinis. Un certain défaitisme gagne autour de nous. Il déclare publiquement que l'orientalisation de l'Eu-rope, si elle s'était accomplie beaucoup plus tôt, nous aurait épargné bien des maux. Pour ce genre de discours, les victoires grecques sur les Perses ne signifient donc rien. Mais c'est déjà une autre histoire. Il reste que Sparte nous rap-pelera tou-jours, de façon lancinante, une vérité éternelle, large-ment occultée de nos jours: sans un certain degré de "spartitude", non seulement aucun Etat n'est possible, mais aucune civilisation ne peut vivre et… survivre.

Il faut redécouvrir notre héritage lacédémonien.

Gerd-Klaus KALTENBRUNNER.

(texte paru dans Criticón, n°100, März-Juni 1987; traduction française: Jean-Louis Pesteil; adresse de Criticón: Knöbelstraße 36/V, D-8000 München 22; prix de l'abonnement annuel (six numéros): DM 57; étudiants: DM 38).

Note

(1) Dans le dialogue de Platon, Clinias ajoute: "C'est un fait que (ces poèmes) sont venus jusque chez nous, im-portés de Lacédé-mone" (ndt).

A sentire il poeta aristocratico Teognide (VI-V secolo a.C.), già ai suoi tempi si doveva parlare di crisi della Tradizione: a quel tipo di Junker greco, tutti i valori superiori sembravano esser crollati dinanzi all’affermazione del dèmos. Ci sono intellettuali della Grecia antica che fanno pensare a certi loro omologhi moderni. Difensori dei valori tradizionali, essi interpretano la società a democrazia totalitaria del loro tempo come una caduta plebea e demagogica. Teognide o Pindaro, ad esempio, per diversi aspetti si assomigliano come gocce d’acqua a Jünger o a Evola: per loro un’aristocrazia democratica, estesa a tutto il popolo, è uno sproposito. Nessuno dei quattro ammise che la valenza politica dell’eguaglianza di stirpe affermatasi in modi diversi a Sparta e ad Atene, così come nel Reich del 1933, non era un principio di eguaglianza assoluta, ma l’allargamento della coscienza signorile all’intera comunità di popolo, per via del comune lignaggio di sangue. Per il reazionario, spesso difendere la casta vuol dire essere ostile al popolo.

A sentire il poeta aristocratico Teognide (VI-V secolo a.C.), già ai suoi tempi si doveva parlare di crisi della Tradizione: a quel tipo di Junker greco, tutti i valori superiori sembravano esser crollati dinanzi all’affermazione del dèmos. Ci sono intellettuali della Grecia antica che fanno pensare a certi loro omologhi moderni. Difensori dei valori tradizionali, essi interpretano la società a democrazia totalitaria del loro tempo come una caduta plebea e demagogica. Teognide o Pindaro, ad esempio, per diversi aspetti si assomigliano come gocce d’acqua a Jünger o a Evola: per loro un’aristocrazia democratica, estesa a tutto il popolo, è uno sproposito. Nessuno dei quattro ammise che la valenza politica dell’eguaglianza di stirpe affermatasi in modi diversi a Sparta e ad Atene, così come nel Reich del 1933, non era un principio di eguaglianza assoluta, ma l’allargamento della coscienza signorile all’intera comunità di popolo, per via del comune lignaggio di sangue. Per il reazionario, spesso difendere la casta vuol dire essere ostile al popolo.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Pour les Anciens, Homère était « le commencement, le milieu et la fin ». Une vision du monde et même une philosophie se déduisent implicitement de ses poèmes. Héraclite en a résumé le socle cosmique par une formulation bien à lui : « L’univers, le même pour tous les êtres, n’a été créé par aucun dieu ni par aucun homme ; mais il a toujours été, est et sera feu éternellement vivant… »

Pour les Anciens, Homère était « le commencement, le milieu et la fin ». Une vision du monde et même une philosophie se déduisent implicitement de ses poèmes. Héraclite en a résumé le socle cosmique par une formulation bien à lui : « L’univers, le même pour tous les êtres, n’a été créé par aucun dieu ni par aucun homme ; mais il a toujours été, est et sera feu éternellement vivant… »

La vallée où se trouvent les ruines de l’antique cité grecque d’Allianoï (ouest de la Turquie) sera dans quelques semaines transformée en lac artificiel, destiné à l’irrigation de 8 000 hectares de terres agricoles. La mise en eau du barrage de Yortanli, dont la construction s’est achevée en 2007, vient en effet d’être programmée pour la fin de l’année. Une décision qui sème la consternation dans la communauté scientifique.

La vallée où se trouvent les ruines de l’antique cité grecque d’Allianoï (ouest de la Turquie) sera dans quelques semaines transformée en lac artificiel, destiné à l’irrigation de 8 000 hectares de terres agricoles. La mise en eau du barrage de Yortanli, dont la construction s’est achevée en 2007, vient en effet d’être programmée pour la fin de l’année. Une décision qui sème la consternation dans la communauté scientifique.

Uno degli aspetti più caratterizzanti nello studio dell’Iliade e dell’Odissea è la scoperta delle modalità da parte di tutti i personaggi che hanno un rilievo narrativo, di “entrare” in se stessi e di dialogare non solo con gli dèi che si svelano in ogni aspetto dell’accadere umano, ma anche di scrutare i propri sentimenti, di “guardare” il vasto mondo che si muove nella vita interiore. E’ una realtà particolare, non facilmente rinvenibile in altre

Uno degli aspetti più caratterizzanti nello studio dell’Iliade e dell’Odissea è la scoperta delle modalità da parte di tutti i personaggi che hanno un rilievo narrativo, di “entrare” in se stessi e di dialogare non solo con gli dèi che si svelano in ogni aspetto dell’accadere umano, ma anche di scrutare i propri sentimenti, di “guardare” il vasto mondo che si muove nella vita interiore. E’ una realtà particolare, non facilmente rinvenibile in altre La prospettiva politica di

La prospettiva politica di  Ex:

Ex:

Le monde créé par les Olympiens n’était nullement idyllique et portait sans cesse la menace en soi. Dans “Chant de Prométhée”, Friedrich Georg Jünger fait justement parler Prométhée, le laisse énoncer ses prophéties, lui, le Titan enchaîné aux parois du Caucase pour être puni de son audace sacrilège:

Le monde créé par les Olympiens n’était nullement idyllique et portait sans cesse la menace en soi. Dans “Chant de Prométhée”, Friedrich Georg Jünger fait justement parler Prométhée, le laisse énoncer ses prophéties, lui, le Titan enchaîné aux parois du Caucase pour être puni de son audace sacrilège: